Des laines qui éclairent – Une anthologie, 1978 – 2009

Pascal Commère

Édition Obsidiane & Le temps qu’il fait

Collection Les Analectes

ISBN : 978.2.86853.566.5

400 pages

28 €

----------------

« Est-ce que je ne dirai jamais rien d’autre, ce bout

de pays ses bouchures contre les bêtes molles. »

Cette anthologie, sixième volume de la Collection Les analectes coédités par Obsidiane Le temps qu’il fait rassemble les livres ou extraits des ouvrages de Pascal Commère parus entre 1978 et 2009. Une somme de trente ans d’écriture de poésie proposée dans un ordre chronologique.

La singularité du titre Des laines qui éclairent, interroge le lecteur mais soulève une partie de son étrangeté dès le texte préliminaire Quelque chose rugueux où l’auteur présente l’ouvrage. On y trouve cette phrase :

Doux au toucher et malgré tout rugueux. C’est cela. Laines. Et pas moins au pluriel.

Ces laines, que l’on trouve accrochées aux barbelés de l’enclos des bêtes comme le signe de leurs présences et qui éclairent peut-être tel un flambeau le temps du poète.

Doux et rugueux, c’est à cela que fait songer la poésie de Pascal Commère. Doux, comme ce pays de collines et de champs où il vit, ces pâturages qu’on imagine, ces souvenirs attachés à la nature, aux paysages, aux êtres rudes qui peuplent les campagnes et renaissent dans les textes.

Rugueux, comme la langue, le phrasé, l'inconfort de lecture créé par la syntaxe. Évoquant ce qui s’accroche à soi, puis qui râpe et fait plaie, ce mot situe peut-être la région sensible où s’enracine l’écriture. Tel un lien paradoxal qui lie des souvenirs chers et une peine lancinante qui tient serré au corps.

Le langage dans une phrase qui boite.

Les hommes de la terre et du labeur puis les bêtes, les paysages de Bourgogne, occupent une large partie du territoire poétique du livre. L’écriture, moins la forme de ces proses poétiques ou ces poèmes en proses, que le langage qui roule avec rugosité dans la bouche quand surpris on heurte un mot que l’on n’attendait pas. On dirait l’écriture, les mots dans la phrase, comme le piétinement des bêtes, ces traces qu’elles laissent, de sabots ongulés en tous sens sur le sol, imprimant dans la terre, agitées ou paisibles les vaches, les signes de leurs existences. Tout comme elles, les mots dans les vers sont cahotés, rarement à la place où on les attend. Une des singularités du langage du poète se tient là, dans la syntaxe de la phrase et la prosodie qu’elle crée entre les lèvres, quand les mots semblent chercher une place, comme les vaches en un troupeau poussant, bifurquant, se serrant. Peut-être existe-t-il une analogie entre les mots et les bêtes, entre les phrases et les troupeaux ? Comme elles, les mots tentent d’exister, cherchant une harmonie, une justesse du moment dans un ordre inattendu.

Mais vers le haut dois-je ou le bas courir/

fulmine la fourmi – et nous lentement/

toute herbe désormais loin passantes fleurs/

passantes jamais vieilles) entre les mots/

sur la terre où se perdre toujours…

Ou encore

(je croyais l’autre jour que c’était une bête

et non pas qui hurlait la tronçonneuse encore)

Là, l’écriture laisse poindre la rythmique d’un marcheur. Le souffle y évacue la tension du corps qui vibre de l’émotion des vivants, évoquant, mieux ! Réinstaurant l’instant en l’amitié, l’attachement aux paysages, l’empathie pour les hommes de la terre, le respect des animaux ou la perte d’un être cher dans ce sensible et bel ensemble – ode à l’absence.

…

et en moi cette voix très loin qui est ta voix

profonde sous l’herbe son encre bleue et qui

effacée maintenant sous les feuilles n’est plus

…

À mesure que l’on progresse dans le livre - et parcours les années d’écriture - les vers s’écoulent avec moins de tension dans les poèmes. Moins chaotiques, ils trouvent un autre équilibre avec la réalité, dans la sérénité des paysages ou des scènes observées. Ils semblent s’apaiser d’un voyage où Pascal Commère les a menés et surprennent le lecteur, comme peut-être le poète, quand promeneur et quêteur d'inouï il marche, errant dans le haut des collines, caressant du regard les paysages, les bêtes, les horizons et l’infime de l’infini des paysages de sa campagne.

L’écriture comme approcher, très lentement

Avec leur taille, leurs rudesses qu’on imagine les bêtes sont présentes dans les textes. Elles croisent non loin d’elles des choses fragiles, fluettes, invisibles à qui n’a pas regard, ni curiosité. Pissenlit, herbes, limace, pattes de mouches, traces… Deux mondes qui se côtoient et se rejoignent dans cette poésie où les yeux du poète débusquent les couleurs – nombreuses – qui recouvrent l’apparence du monde.

On croirait que l’ombre sur la route parfois/ de celui qui marche, près d’une herbe s’arrête.

Pascal Commère observe avec l’attention d’un orpailleur, quand la couleur de l’or vient étinceler les poèmes avec des jaunes évoquant le soleil, les blés mûrs ou les champs de colza de la Côte-d’Or. La couleur est d’ailleurs très présente dans le livre avec le bleu du ciel ou son reflet dans les mares, les étangs ; Ou le rouge encore, robes rousses des vaches ?

comptant les bêtes blondes ou un peu rouges qu’on appelle croisées,

Ou sang, peut-être ? Celui des bêtes ou celui qui bat dans les veines du poète d’une colère retenue mais qui fuse silencieusement dans le tumulte de sa langue.

Le temps est comme arrêté par ces vies minuscules que ravivent les poèmes en de fugaces instants, pétris par le regard et le fil secret de la mémoire. Le poète dépeint les atmosphères qui l’entourent. Il en décrit les formes et les choses, les êtres et les paysages…

contre les buissons on voit, comme le soir dans le ciel

levant les yeux, des nuages si fripés qu’on croirait

les traces des grandes roues jumelles des tracteurs.

Ce sont eux qui le placent dans l’état d’écriture quand il note dans un carnet toutes les émotions et les sentiments qui le pressent.

Je voudrais, dans un petit cahier – est-ce que vraiment

sur ses pages cassées, dans les coins jaunes

comme la sciure un peu, je voudrais – non pas dire

mais plutôt approcher, très lentement.

Cette poésie est liée à la nature, aux paysages, à la vie simple que l’on mène en campagne, là où les êtres sont restés proches de cette vie sensitive. Il s’échappe de cette écriture ce qui fait lien entre le poète et un terroir intime. Bêtes, hommes et végétaux reprennent vie pour recréer quelle atmosphère, percer quels secrets ? Y en a-t-il un d’ailleurs qui persisterait dans ces paysages, ces lieux ou ces scènes passées ?

Qu’attendez-vous – quelle nouvelle, et de qui,/ quelle parole autre, ou si les mots / deviennent des lumières petites, quel or/ – silence tout autour du monde orné tel une image/ vaine, quelles couleurs ?...

Mais de rien peut-on vivre ? Est-il écrit dans un poème où dialoguent les éléments simples de la nature auxquels nous ne prêtons que peu d’attention : mouches, chardon, silence, sentiers, sommets, ortie, bardane… C’est sans doute par cette question, un viatique pour Pascal Commère, que le poète cherche dans les paysages de campagne les moindres signes de vie et trouve en eux l’humus de sa langue.

…existe-t-il le pays

sous les mots que je cherche et sous les mottes rouges

qui disent ne disent pas les mots ni la couleur

dans l’hiver d’une phrase qui boite et m’accompagne

jusqu’où finit la nuit et le monde jusqu’où

hm

Hervé Martin

d'Igny

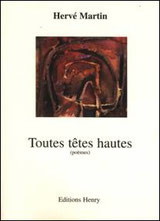

Retrouveras-tu/ la frêle/ langoureuse indécision/ de ces matins emplis/ de prometteuses/

hypothétiques lueurs/ qui te firent avancer/ Alerte/ vers ce pays/ où nul/ n'échappe vivant (Toutes têtes hautes)

Hervé Martin

d'Igny

Retrouveras-tu/ la frêle/ langoureuse indécision/ de ces matins emplis/ de prometteuses/

hypothétiques lueurs/ qui te firent avancer/ Alerte/ vers ce pays/ où nul/ n'échappe vivant (Toutes têtes hautes)