Cette Vie est la Nôtre

Benoît Conort

Éditions Champ Vallon

cette vie est la nôtre fut pour moi d’abord ce texte, dans le Nouveau Recueil, intitulé : la vie tu parles. Et dont j’écrivais dans une note de lecture : Pour quelle raison capte-t-il mon intérêt ? Cette désespérance, cette désolation et ce creux dans la chair… ? C’est sans doute que sous ce titre sourd le lieu d’une solidarité humaine, celui d’où parle le poète. Paroles jaillies de son lieu singulier et dont les échos résonnent en de similaires répliques au cœur de tous les hommes. Le travail du poète est de ressentir, saisir, écrire ce qui dans la vie, bouleverse, malmène, chamboule même l’homme dans les jours de son existence. Là, où ballotté comme un esquif par les flots du quotidien, il ne prend pas l’entière conscience des causes de sa situation. Le poète, qu’on a dit visionnaire, porte en « voix » la parole qui résulte de ses intuitions les plus vives. Il est un capteur, un polarisateur des signes qui jalonnent l’univers humain. Il sent. Il ressent. Il pressent ce qui dans un magma informe est en gestation. C’est l’intuition qui guide le poète. Elle se présente à lui, comme « juste », bien avant que la rationalité de la logique ne vérifie son exactitude.

______________

La forme d’un triptyque

La composition de ce livre m’évoque un triptyque. Un ensemble central — l’entre-deux — que deux autres nommés — (1) et (2) — encadrent. Ces deux derniers esquissent l’univers de notre société contemporaine pendant que du panneau central, intime et par vagues, sourd la vie du poète imbriquée dans ce tout. Elle affleure par touches et jaillit par saccades en des respirations vives.

Cet ensemble dont le titre — sibyllin — fait l’ellipse d’un complément aiguise la curiosité. Il est le lieu d’émergence de l’émotion, sensations de joie et de malaise, éprouvées dans le quotidien de la vie. La sienne ? La nôtre ? Et dont il n’a choix, comme pour chacune de nos — vies minuscules — que poursuivre le cap tracé par les caprices des jours, en épousant leurs flots.

D’un même élan

Il n’est pas mentionné — poème — sur la première de couverture mais — Rhapsodie -, dont il nous est donné du verbe — Rhapsoder — dès les premières pages, une définition dans diverses acceptions.

Benoît Conort montre ainsi comment entreprendre une lecture du livre. Et par ces — rhapsodes — comment le déchiffrer. Comment éprouver ces sentiments qui submergent l’être dans sa confrontation à l’existence, notre vie tout entière. Mais si le mot poème n’est pas cité, la première des définitions proposées : » recoudre, raccommoder tant bien que mal » désigne bien, l’une des premières vertus de la poésie. Celle de cicatriser en nous les meurtrissures de la vie. Bien avant d’être lue et partagée avec d’autres, le ferment de la poésie est situé dans son jaillissement même. Cette inspiration vive. Cette fièvre tremblante qui transmet l’éprouvé du corps, de sa naissance vers le blanc d’un papier, en quelques mots agencés. Des vers, ainsi nommés, rythmés, ressentis dans la chair : la quintessence de notre vie est là ! La poésie réconcilie l‘être à la vie, l’homme à lui-même, l’individu avec ses congénères, le poète à l’univers. Oui, la rhapsodie porte dans son geste, l’élan de la poésie. Elle cicatrise les blessures apparues au cours de l’existence, et le poème, comme un écho de soi-même, porte les stigmates, l’éprouvé du malaise.

Le souffle d’un territoire intérieur

Le livre est écrit dans une langue alerte, le flot d’une parole dont le souffle rencontre nos haleines. Aux mots hétéroclites qui se télescopent parfois dans leurs énonciations, aux visions jaillies de notre vie contemporaine, se mêlent des souvenirs aux saveurs intimes. Coulées de mots succédant aux mots, visions persistantes se substituant à des images qui furent bien réelles : le singulier dans l’écriture s’extrait en ces réminiscences pour émerger du sein de ce terreau commun en une langue originale — originelle ? Une langue qui trace alors des frontières dans ce territoire où l’on ne saurait plus ce qui est nôtre et ce qui est collectif. Nous baignons dans cette mémoire collective ordinaire : rimes de chansons, noms de feuilletons télévisés, titres de journaux ou images de la publicité qui nous sont familiers tant ils furent rebattus. Cette mémoire — notre mémoire commune — d’un demi-siècle de cette société naissante des mass media devenue aujourd’hui société de l’information, de l’image et du multimédia. Dans ce lieu, l’intime de notre vie minuscule croise d’autres existences. Qui se font signe, se reconnaissent en ces traces qui fondent ce commun de la mémoire : notre vie malgré nous, nos espaces communs. C’est sous nos yeux, recréé par l’écriture, une langue parlée qui s‘écoule dans un flux soutenu tout au long du livre. Langue qui déferle comme le flot d’un fleuve charriant les alluvions glacières — secrètes ? — d’un trop-plein accumulé. Jeux de mots, paraphrases, allitérations, musicalité des vers se succèdent au cours de ces « rhapsodes », en élargissant au plus large l’espace spectrale de l’écriture poétique pour lui donner un rythme, cette chair vivante du texte.

Dans l’entre deux

Comment les secousses sismiques des mouvements de la croûte terrestre font apparaître des montagnes ou disparaître des îles ? Ce sont deux poèmes identiques qui bornent cet entre-deux. Entre les plis de la mémoire

- pli contre pli soulèvement / énorme de roches en fusion se mêler à son sable futur / -

des forces agissent impénétrables dans le réseau souterrain de l’être humain. Ces forces s’opposent, se contrecarrent, s’ajoutent et contraignent l’être, comme le ferait un tuteur pour forger ce qu’il deviendra et par lui et malgré lui. La période de l’enfance est l’épicentre de ce théâtre-là. Lieu de création de ce que sera - une vie – ce devenir-. L’enfance est une forge d’êtres, de femmes et d’hommes.

Cette partie centrale recèle les souvenirs fondateurs du poète. L’intimité de la mémoire. En des réminiscences ils resurgissent dans cet entre-deux, entre les signes, les traces, les strates du commun de nos jours, que les parties (1) et (2) tentent de circonscrire. Ils sourdent du sein de l’être, contraint dans les circonvolutions de la vie quotidienne, cette vie en surface, fonctionnelle ou utilitaire.

Et que fait-on dans ce monde avec ces souvenirs-là ? Comment fait-on avec ce qui depuis l’enfance nous fonde et nous redresse, en des contorsions nécessaires parfois, pour simplement tenter de vivre l’aujourd’hui de nos pas ? Voilà sans doute une des questions posées dans ces pages. Au centre de ce livre, entre les parties une et deux, entre les deux poèmes – bornes - un et trente, au cœur même des poèmes, l’enfant et l’homme : l’être demeure dans son vif. Cette équation du vivre qu’il faut bien mener à terme.

Les ensembles un et deux.

De part et d’autre, le livre est parsemé de sédiments puisés dans ce langage dont use notre société de l’image. Ces mots-valises, ces prêt-à-penser, ces pré-énoncer, ces artefacts de l’éprouvé qui condensent dans un amalgame informe, nos désirs et nos vœux emmêlés. Contre cela Benoît Conort amorce ici une sorte de dialogue entre le poète qu’il est et un personnage virtuel qui déclinerait de notre société le discours normé. Une sorte de novlangue dont nous repaît notre civilisation contemporaine. Un langage balisé. Une langue réglementée. Langue « clean ». Propre, mais qui n’est jamais notre propre langue ! Un langage qui tente de nous montrer le monde à travers une langue aseptisée même lorsqu’elle se rebelle sous l’apparence d’un langage pornographique dont nombreux ouvrages ont fait usage ces derniers temps. Mais aujourd’hui la pornographie a d’autres champs que celui du sexe. Elle peut être médiatique, « dans un loft » ou « dans une académie ». Montrer son âme est beau mais la retrousser pour de simples raisons financières est toujours un outrage à notre dignité. Oui, notre société - ce système – accapare, forge et emploie une langue soumise à sa volonté d’hégémonie et qui, sous bien des facettes, montre son incapacité à dire la réalité. Elle l’évite même ! La langue artificielle comme l’assommoir de notre conscience humaine. Les artefacts qu’elle emploie simulent un langage qui se substitue à ce que chacun de nous pourrait dire de vrai et de réel de notre vie, « la singulièrement nôtre ». Et face à cette arrogance d’un langage propagé et magnifié par les grands systèmes de communication, qui voile l’acuité de nos sens et occulte en nous cette nécessité d’un recours à nos propres mots, comment fait l’être pour dire sa singularité au monde ? Que fait-il de ses désirs humains, ce désir d’aimer, ce désir d’être aimé ? Comment face à ce monde l’être peut-il - vraiment - exister ? Si ce n’est qu’en touchant cette corde d’harmonique commune à sa pensée, à son cœur et à l’élan de ses gestes.

hm

Hervé Martin

d'Igny

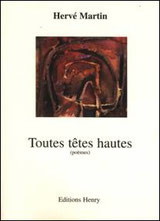

Retrouveras-tu/ la frêle/ langoureuse indécision/ de ces matins emplis/ de prometteuses/

hypothétiques lueurs/ qui te firent avancer/ Alerte/ vers ce pays/ où nul/ n'échappe vivant (Toutes têtes hautes)

Hervé Martin

d'Igny

Retrouveras-tu/ la frêle/ langoureuse indécision/ de ces matins emplis/ de prometteuses/

hypothétiques lueurs/ qui te firent avancer/ Alerte/ vers ce pays/ où nul/ n'échappe vivant (Toutes têtes hautes)